我和我的《失焦》

李禹東

與天道恒遠文化有限公司總經理馬金江合影。

與作家出版社總編、著名評論家張陵老師合影。

文藝報總編、著名評論家梁鴻鷹老師。

和郭翔導演合影。同名電影將由這位知名新生代導演執導。郭翔曾以執行導演身份參與電影《金陵十三釵》、電視劇《唐山大大地震》等大片的拍攝,并以總導演的身份拍攝了中越合作喜劇片《越來越囧》、紀錄片《尋找方毅》。

注:以上圖片來自2015年9月10日中國文學館魯迅文學院《失焦》新聞發布會。北京天道恒遠文化有售此書,大量現貨庫存。

李禹東

這本是一個由生產力改變所促成的、大變革中的大時代,而我們的文化媒介卻在踴躍地報道著關起門來自憐自惜的“小時代”,這本是一個由矛盾叢生、到呼喚規則的轉型期,而我們卻在一窩蜂的用虛假為這個時代的酸甜苦辣編織一塊遮羞布。這是一個需要思考的時代,人們卻盲從于謾罵與抱怨。這是一個新興國家由弱變強、由追求片面經濟增長到重新布局道德、規劃法制、由亂序到有序、由金錢至上到道德回歸的特殊時期,那些無所知也懶于有所知的人,那些熱衷于從道聽途說中“獲益”、迷信“資歷”的人亦或是那些處在另一個階段中相信一切“反叛”思維的人,卻始終難以找到屬于自己的焦點。

這就是我創作《失焦》所處的時代背景。

在攝影時,焦距的改變必然帶來成像的模糊不清,解決的辦法是重新對焦。通常情況下,這個過程極為短暫。就好像行走于歷史長河之中的我們。生產力提高所帶來的必然結果是生產關系的相互不適應,從而激發新一輪的變革。只不過,具體到每個個體、每個只有短短幾十年壽命的人時,這一歷史中的“短暫”,也同樣顯得極為漫長。久而久之,憑借“經驗”生存的我們,或許是從父輩那里、或許是從朋友那里、又或許是從某些社會媒介那里學到了上一個時代的處事方法,卻忘記了這些所謂處世哲學所誕生的歷史背景。

在那個以積累經濟基礎為目的的發展階段中,“白貓、黑貓,抓到老鼠就是好貓”——整個社會崇尚的是一種實用哲學主義。這就好像醫院的急診室,當病人處于生命垂危的狀態時,第一要素自然是搶救。在搶救中,大劑量的抗生素不斷注入體內,直到其生命體征趨于平穩。然而,當被搶救的人終于從“鬼門關”回歸時,抗生素就不得不遠離他的生活——取而代之的,是溫和而健康的日常飲食。

我們這個國家,曾飽經風霜,曾貧困落魄、曾歷經“一窮二白”的艱難,在那樣的時代,改革開放就好像一針強心劑。全力拯救國民經濟的做法,在戰略上為后輩們留下了充足的發展空間。昔日追求的“樓上樓下、電燈電話”,如今倒成了小兒科,窗外的摩天大樓、路上的車水馬龍,甚至遠遠超越了西方、超越了那些我們曾經向往的“現代化”國度。

這當然證明了改革開放的正確性。只是,當離開“急診室”的時候,我們忽然發現,對于整個社會來說,還有更多的問題有待解決。

經濟發展帶來了利益,卻也帶來了利益在分配上的不公、帶來了生活的基本保障,卻也帶來了不同階層之間的劇烈矛盾。當“積累”階段的有利條件逐步淡化時,其弊病也緊隨著浮現出來。當金錢從“強心劑”變成人的生活基準點時,全社會的價值觀念扭曲了。我們似乎難以想起,金錢不過是生產力交換所產生的媒介,我們開始片面地追求那串數字,而忘記了它背后的真實意義。

在《失焦》中,作為作者的我,試圖將社會客觀的殘酷面藝術化、突出化,用一種顯而易見的方式和極端的視角將時代的沉重展現給人們。這自然會引來一些爭議。當主人公方顯達一步步被逼上絕路時,我卻用一種冷峻的、毫不同情的方式道出了這個人物必然的發展脈絡。有評論家似乎覺得,我過分“心狠手辣”,我應對其留有憐憫。但我一定要回答的是,心狠手辣的并非我自己,而是時代、而是生活、而是仇恨。人類社會的美好,在很大程度上依賴于生產力這一大前提。不論那正在走向衰敗的歐洲怎樣強調自己的人權與自由,他們難道不依然只能三番五次地拒絕敘利亞難民的涌入嗎?

巴爾扎克曾言,“小說家從來就是自己所處時代的秘書”。對于此,我牢記于心。不可否認的是,我們正行走于時代的夾縫。當那殘酷的社會原始積累期終于結束它歷史使命的時,我們即將迎來社會的重新對焦。然而,在這樣的階段里,依然有許許多多腦子里藏滿“經驗主義”的人在以落伍的思維方式去為自己定位。面對這類人,我不知道一個作家用所謂同情心包裝出的“時代遮羞布”,能對他們起到什么樣積極的作用。

醒醒吧,朋友們,打開你的門,走出你那小小的私密空間,將你的目光放眼于整個時代、整個世界吧!收起你的謾罵與憤怒、扔掉你的懶惰與無知、放棄你人云亦云、匆忙對社會做出的評價,用平和、客觀的態度,認真地思考一下自己,認真地讀一點書,認真地學習和領悟一些真正的知識,不要再沉醉于紙醉金迷,也不要再沉迷于對自己那短暫的記憶無限地回味。

你生存在一個大時代,你需要重新評估自己,你需要找到屬于自己的焦點。

相關內容

所謂“失焦”

——自我深度解析新作《失焦》題目的由來

李禹東

這里有一個例子:

所謂三綱,即:臣侍君、子侍父、妻侍夫,所謂五常,即:仁、義、禮、智、信。對于五常,人們并沒有太大異議,但對于三綱,卻頗有些爭論。堅信傳統的人至今以“三綱”要求自己的家庭,而崇尚“自由”的人,則堅決批判之,認為這是封建帝王用以愚民的殘酷精神鴉片。

在筆者看來,此二者均不能理解文化的本質。

“三綱”的發明者董仲舒是漢武帝時官員,而“五常”的追求卻遠遠早于漢朝,也遠遠超過漢朝,甚至延伸至今、延伸至未來,可以算的上是人性本身的追求。

如果仔細想來,漢武帝時,中原社會初具規模,而在任何一個社會中,唯有穩定才是發展的第一前提。對付外敵,漢朝的軍隊連年征戰,不在話下,然而,最為棘手的問題,卻來自于如何維護自身。在封建生產條件下,通訊、交通與今天相比都極為不便,想要維護整個社會體系的平穩運轉,就必須首先維護最小社會單元——家庭的穩固。因此,就有了“子侍父、妻侍夫”的講究。一個朝代的興起往往需要依托人民一定程度上的支持,待其上位時,在特定時間內被稱為“正統”,用今日的眼光看,所謂“正統”正是指其合法性,直到其走向墮落、受到人民集體唾罵之時,其“合法地位”才會受到動搖——這也反應了人民對于社會安定的根本訴求,而“臣侍君”,事實上也正是一種維護行政機構相對穩定的原始做法——只有所有這些都處于相對穩定的狀態,“五常”,才可以最大程度地施展。

由此不難看出,“三綱”在封建時代絕非一種落后的產物,而是在其特定生產條件下,用以維護“五常”的手段。絕對意義上的仁義禮智信是不存在的,任何一個時代都不得不向其自身生產力做出妥協,相反對于自由徹底的放任只會招致混亂的局面,那樣所謂的“五常”,也就更加難以成形了。

講到這樣一個例子,正是為了說明產生某種社會規則的本性。事實上,中國古代文化的博大之處,正在于其對這種本性的緊扣,而這一點,也恰好是西方社會所不能及的。

再舉一例,佛教在漢朝傳入中國后,逐步與道家、儒家相互結合,有趣的是,根據記載,唐朝時,我國竟曾主動迎接基督教踏入國門,最終的結果是,所有這些信仰,都在一種相對平和的狀態下彼此交融。但在西方社會中,卻發生了古羅馬希臘教派對基督教徒的殺戮,隨后,當基督教崛起時,又發生了基督教迫害異教徒的慘劇。再隨后,十字軍東征,打著是征討伊斯蘭教的旗號。引人深思的是,根據考證,伊斯蘭教與基督教事實上同根同源,甚至連教義都基本接近,征討對方的理由無非是其所信奉神明與己不同。

儒釋道同行,并非其所推崇的具體形式、或其所崇拜的神像相一致,而是因為其共同的“向善”本質,而伊斯蘭教與基督教亦同為“向善”,卻為其具體“神像”而爭斗不休。這不得不說是一個有趣的現象,而這個現象恰恰也證明了中國式思維的博大之處。今人所學習的“中國文化”,我想正因是這種緊扣文化本質的、崇尚形式多元的思維方式。

中國古代并非沒有戰爭,但中國的戰爭往往局限于行政層面,卻從不是為改變對方的思維形式。而西方的絕大多數爭斗,則恰恰相反。中國古代人發明的“少數民族自治”政策,其實正是一種對不同文化形式的尊重和保全,而西方人直到今天,都一味地試圖將自己的特有形式強加于他人,比如提到“民主”,事實上本質是“人民做主”,西方人卻只認為其自身特有的“多黨、兩院”等形式才是民主,這種形式即便無法維護社會穩定(如烏克蘭)、無法維護經濟增長(如希臘)、無法維護公平正義(如伊拉克),都一定是“民主”的——具體的形式往往會成為西方人眼中的精神本質。

然而,文化亦有其發展邏輯。中國人這種包容、開放的思維方式,也自然會走向系統化和極端化。孔孟之道到宋朝變成程朱理學,隋朝出現的科舉制度,本為選拔人才所用,到明清時,也逐漸演化為八股取義,基督教在清朝再次進入中國時,卻遭到了全民的抵制——有人將罪責歸咎于清朝滿人,但事實上,這是個狹隘的認知。中華民族從來都是在不斷包容不同種族,就好比長城本為抵御匈奴,但如今長城內外卻已皆為故鄉。

而至于這種極端的到來,或早或晚,都還是會出現。人在創造一種規章制度時,往往都是有原因的,而這種規章被后人學習、再傳若干代后,此種規章的產生原因或許已發生了變化,但后人依然會緊抱著這種規章不愿放手。這可以算是人之常情,而這種“人之常情”的衍生,也恰恰就是文化發展的自身邏輯。

時至今日,有人再次提出要讓人民重新認識“中國文化”,但更多的普通人眼里,中國文化卻仿佛只屬于那些枯燥無味的專家學者,亦或那些古板的“老一代”,在他們眼中,遵循中國文化,就是遵循“三綱”,就是要讓他們“不自由”,就是讓他們排斥外來的一切,或者壓低外來的一切。于是,所謂中、西文化的爭吵此起彼伏,好不熱鬧。

但所有這些爭論,都并不是“文化”的爭吵,而是“傳統”的爭吵,是以西方式的具象思維為前提的爭吵。之所以會加入這樣的爭吵,也正是因為我們這個時代談論“中國文化”的大多數中國人,都并不真正了解自己的文化。

當我們對于自身文化的理解處于一種模糊狀態時,我們的社會主流價值觀也就自然是模糊的。人們無法正確地理解自己所處的歷史時期、以及自己所扮演的歷史角色,也就自然無法體會自身的價值感,無法理解“成功”為何物。再加之生產力迅速發展,人與人、人與社會的關系不斷改變,無味的抱怨、膨脹的迷茫感于是成為了這個時代特有的色彩。

而這卻絕非永恒的狀態,這只是社會發展過程中的必由之路,就如同照相機改變焦距時必然發生的短暫“失焦”一般,模糊、荒謬,卻是社會邁入下一個階段的明確信號。

《失焦》一書,正是要表達這個階段中的荒謬和無助,對于“失焦”的人來說,這個時代也恰恰正如書中的色調——懸疑、驚悚、以及對自身社會屬性的深度不滿和疑慮。

然而,隨著社會的再進步,失焦的狀態,必將成為重新對焦的基石。

作家李禹東小說《失焦》出版 同名電影積極籌拍

中新網北京9月10日電(上官云) 10日下午,青年作家李禹東最新作品、小說《失焦》在北京舉辦首發式。同時,主辦方宣布,《失焦》的同名電影已正式開始籌備拍攝。

自10歲起,李禹東便開始創作。曾著有小說《夜案》、散文集《狂若處子》等等。《失焦》則是李禹東繼2013年出版小說《人間犬吠》后的又一部探尋社會問題的作品。

《失焦》的故事情節圍繞小人物方顯達一生的坎坷經歷展開。方顯達出身寒門,因其父親在事故中意外身亡而渴望通過努力,改變自己的人生軌跡。然而天不遂人愿,命運常常使方顯達陷入矛盾的漩渦之中。在書中,李禹東使用第一人稱的多頭敘事手法,巧妙布局,敘述了一個個環環相扣的故事。

“‘失焦’本身是一個攝影術語,即攝影時有一個調試過程,屆時成像會有些模糊不清。”李禹東這樣解釋書名的由來,“正好比社會發展到一個特定的歷史轉型階段時,人可能會對自己的思考、對未來的思考倍感迷茫”。

不過,李禹東描述“失焦”并非只想單純呈現這種現象。他表示,之所以寫這本書,而是想通過解析一個時代現象的成因,帶領讀者形成一個“思考”的狀態,“比如,具體到每個人的時候,我們生活在‘失焦’的夾縫中;但如果我們把時代放到歷史的邏輯中來看,就會發現,‘失焦’并非一個漫長的狀態”。

身為評論家,梁鴻鷹對李禹東的創作有一定了解。在他看來,從發表第一部小說開始,李禹東的創作在逐漸成熟起來,“他開始在書中試著認識社會本質、人心,以及創作與社會的關系。同時在《失焦》中,寫作上的藝術自覺更加充分,已經完全摒棄了早期寫作的‘全知全能’式敘述視角,這點難能可貴”。

“《失焦》的故事總體上帶有很強的懸疑性,語言描寫也帶有很強的主觀色彩,能夠引發讀者思考。”評論家白燁在肯定小說的藝術成就時,也提出了一些建議,“結尾設定方顯達殺掉了一個小孩,這樣的結局似乎還可以作出改善”。

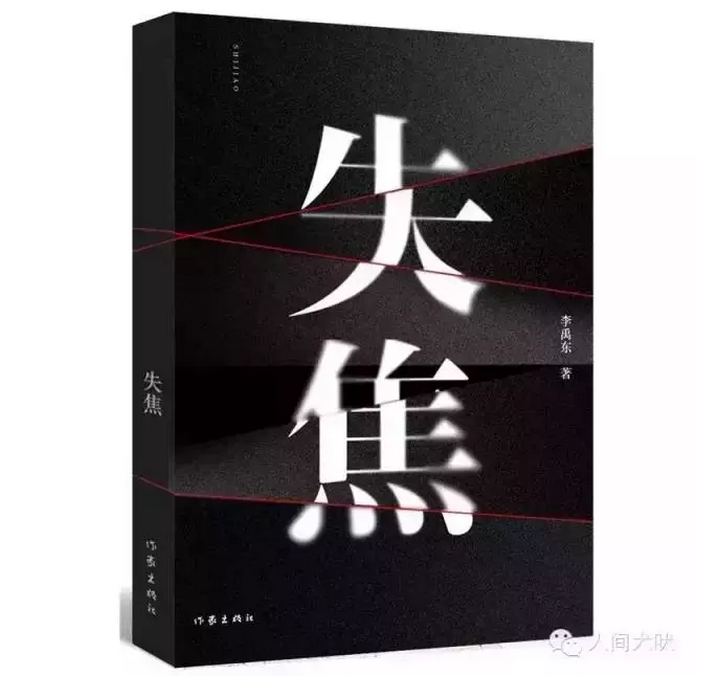

《失焦》宣傳海報。

.png)

《失焦》北京天道恒遠文化有限公司獨家發行,大量現貨庫存,量大優惠。